A4: Flächengrabung im Basler Münster 1973/74

1973/74 wurde das innere des Basler Münsters grossflächig archäologisch untersucht. Die Untersuchung der vormittelalterlichen Schichten und Spuren wurden Andres Furger übertragen. Im Mittelschiff konnte erstmals eine Stratigraphie der spätkeltisch-frührömischen Zeit Schicht um Schicht freigelegt werden. Die Funde und Befunde wurden in zwei Bänden publiziert. Band I über die spätkeltischen und augusteischen Funde erschien im Druck 1979. Band II behandelte die Funde und Befunde der nachaugusteischen Zeit, besonders die Baureste eines grösseren spätrömischen Baukomplexes. Auf diesen geht die Orientierung der ersten christlichen Kathedrale und ihrer Nachfolgebauten bis heute zurück.

1973 musste wegen des Einbaus einer Bodenheizung im Basler Münster das Innere im gesamten Bereich des Mittelschiffs und der Seitenschiffe abgetieft werden. Beauftragter Ausgrabungsleiter war der renommierte Mittelalterarchäologe Hans-Rudolf Sennhauser aus Zurzach, der damals in einem Konflikt mit Exponenten der Basler Bodenforschung stand. So kam es, dass die Untersuchung der vormittelalterlichen Schichten und Befunde Andres Furger übertragen wurde.

Unter dem mittelalterlichen Kirchenboden kamen neben römischen Fundamenten unerwartet gut erhaltene Schichtpakete der frührömischen und spätkeltischen Zeit zum Vorschein. Eine solche grossflächige Stratigraphie konnte bislang in Basel nicht ergraben werden (übrigens bis heute). Sie bestanden von oben nach unten aus einer

- römischen Strasse,

- einer grauen Lehmschicht mit Abdrücken einer Holzkonstruktion,

- einer jüngeren spätekeltischen und

- einer älteren spätkeltischen Strasse.

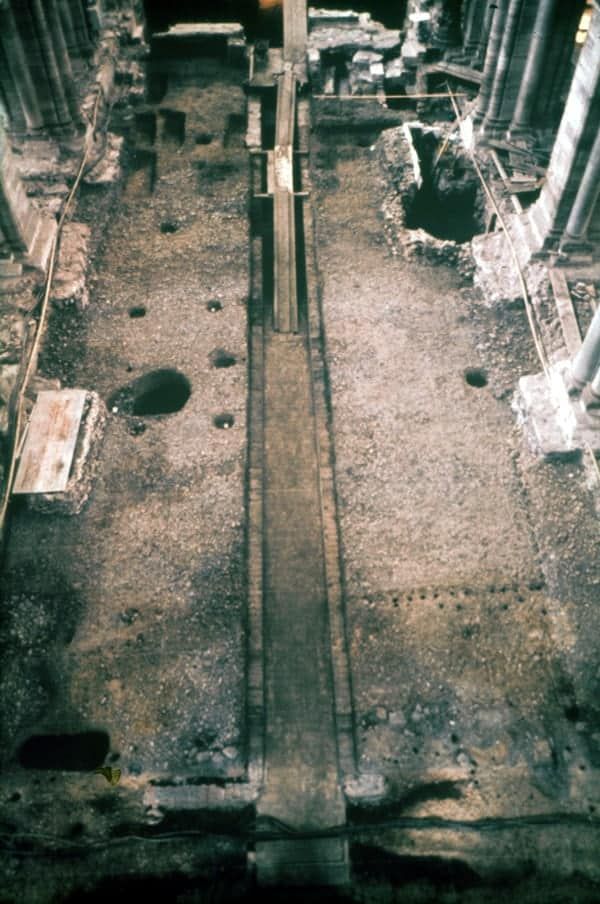

Blick ins Basler Münster mit dem freigelegten ottonischen Boden; direkt darunter lagen die römischen und noch älteren Schichten.

Das Fundmaterial aus diesen Schichten konnte Furger zusammen mit den Befunden im Rahmen einer Dissertation bearbeiten, bereits mit Hilfe von EDV. Damit wurden diese Horizonte bis heute zu Leitschichten der Münsterhügel-Forschung. Basel wurde zu einem Referenzort der europäischen Forschung zur spätkeltisch-frührömischen Übergangszeit.

In der 1979 publizierten Dissertation wurde die Basler Siedlung auf dem Münsterhügel im grösseren Zusammenhang behandelt. Der Schlussatz der entsprechenden Passage S. 136 hat bis heute gewisse Gültigkeit behalten:

«Wahrscheinlich ist die Befestigung des Oppidums nicht gegen einen bestimmten Gegner angelegt worden, sondern wegen der allgemeinen unsicheren politischen Situation im mittleren Jahrhundertdrittel, in dem – wie wir von Caesar erfahren – die Kriegsparteien zum Teil jährlich wechseln konnten.»

Mediterraner Schub – langsam, aber sicher

Eine Konstante im keltischen Fundgut Basels ist die allmähliche Zunahme römisch beeinflusster oder aus dem Süden importierter Objekte wie Keramik. Heute weiss man, dass dahinter ein langer, graduell zunehmender Akkulturationsprozes steht. Dazu gehörte die Übernahme von römischen Trink- und Esssitten vor allem durch den keltischen Adel.

Die Geschichte der Südeinflüsse beginnt in Basel mit dem Import von in Amphoren abgefülltem Wein schon im 2. Jahrhundert v. Chr., gefolgt von weiteren Flüssigkeiten wie Fischsaucen in Amphoren, auch aus Spanien. Dann kommen im mittleren Jahrhundertdrittel die schon genannten Dolien dazu. Sie stehen wohl ebenfalls mit veränderten Zubereitungssitten der Kelten in Zusammenhang.

Der Akkulurationsprozess lässt sich besonders den Münzfunden ablesen. Dienten den Kelten im 2. Jahrhundert v. Chr. noch griechische Prägungen als Vorbilder, kam es nachher zu einem Wechsel.

Keltische Münztypen des 1. Jahrhunderts v. Chr. folgen mehr und mehr römischen Vorbildern bis hin zu römischen (nicht mehr griechischen) Beischriften. Davon zeugt etwa der Münztyp mit der Legende CANTORIX.

Der Übergang zu den Römern

Die Forschung ist sich bis heute einig, dass auf dem Basler Münsterhügel während etwa 50 Jahren eine blühende keltische Siedlung bestand. Deren Hauptachse war eine gut 10 Meter breite, quer durchs Münster verlaufende Strasse. In deren Mitte konnte mittels Pfostenspuren und einer Grube ein öffentliches Gebäude nachgewiesen werden. Dieses diente wohl als Kultanlage, in der Opferhandlungen stattfanden. Der mehrperiodige Bau aus mächtigen Holzsäulen überlebte den Übergang von der spätkeltischen in die römische Zeit nicht.

Die Strasse selbst wurde grossflächige mit einer grauen schlammigen Lehmschicht überdeckt, über die eine Holzkonstruktion zu liegen kam. Diese unterste römische Schicht enthielt neues Sachgut, ganz wenige römische Münzen, aber mehrere gegossene Münzen keltischer Art mit der Aufschrift CANTORIX. Diese Münzen mit einem keltischen Namen in lateinischer Schrift begann Furger auszuwerten und kam zum Schluss, dass dahinter keltische Hilfskontingente im Dienste Roms zu sehen sind, die vor dem bisher gültigen Schlüsseldatum 15 v. Chr. am Rhein in Erscheinung traten.

Diese frührömische graue Schicht wurde mittlerweile auch in anderen Aufschlüssen auf dem Münsterhügel angetroffen, mit den entsprechenden Leitfunden. Besonders die Leitungsgrabungen von 1978/79 sind durch Eckhard Deschler-Erb ausgewertet und in den grösseren Zusammenhang gestellt worden.

Die graue Leitschicht wurde auch mittels aufwändigen naturwissenschaftlichen Untersuchungen unter die Lupe genommen, die Andrea Hagendorn im Buch «Unter uns» (S.209ff.) zusammenfasste. Demnach bestand während Monaten oder allenfalls Jahren hier keine Strasse mehr, sondern es bildete sich Vegetation. Erst danach kam ein neuer Bauschub, nämlich die Verlegung einer Balkenkonstruktion über dem Verlauf der überdeckten Keltenstrasse. Diese interpretierte ich noch als Substruktion eines «Langbaus», heute aber wird sie mit entsprechenden Vergleichen als «Strasse mit Holzsubstruktion» gedeutet.

Bild rechts: Stufenartig freigelegte Stratigraphie im Basler Münster von oben nach unten:

- Augusteische Holzstruktur im grauen Lehm

- Römische Strasse

- Ecke des frührömischen Kellers

- Spätrömisches Kieselfundament

- Ottonischer Kirchenboden

Es bleibt spannend

Für den Basler Münsterhügel ist die interessanteste Frage von kulturgeschichtlicher Bedeutung die nach dem Übergang von den Kelten zu den Römern. Kontinuität oder Diskontinuität?

Während früher die Befunde und Funde unter dem Münster eher in Richtung eines schroffen Wechsels von einer einheimischen urbanen Siedlung zu einer frührömischen Militärstation interpretiert wurden, nimmt man heute eher einen weicheren Übergang an.

Man geht von einem Nebeneinander römischer Militärpräsenz mit ziviler keltischer Bevölkerung hinter der Befestigung in der Zeit nach 52 v. Chr. (römischer Sieg bei Alesia) bis um die Zeitenwende aus. Ob diese Interpretation den Befunden und Funden auf längere Zeit standhält?

Die mit grossem Aufwand erstellte Hauptstrasse der keltischen Siedlung wurde immerhin zeitweise aufgehoben und überwucherte, wie die Analyse der grauen Leitschicht zeigte. Das spricht für eine temporäre Verödung derselben, also für Diskontinuität. Hängt diese allenfalls mit dem Auszug der Rauriker zusammen mit Helvetiern im Jahre 58 v. Chr. zusammen?

Die Interpretation von archäologischen Befunden ist, wie die Datierung der Funde, stets ein Prozess entlang verschiedener Erklärungsmodelle. Umso wichtiger sind klare Thesen, die man beim nächsten Grabungs- und Auswertungsschritt bestätigen oder verwerfen kann. Oft werden dann Erklärungsmodelle gewechselt, wenn ein Generationenwechsel in der Forschungsszene stattfindet.

Neuerdings wird sogar die Bautätigkeit auf dem Basler Münsterhügel nach 52 v. Chr. in Zusammenhang mit der Gründung der Colonia Raurica in Zusammenhang gebracht.

Grosses Modell des Murus Gallicus von oben. Hergestellt von Marius Rappo für das Historische Museum Basel.

Früher musste man schnell graben und publizieren, mit dem Nachteil des pauschalen Vorgehens, versuchte aber zügig eine Synthese zum Stand des Wissens vorzulegen und damit den Diskurs der Forschung in Gang zu halten.

Heute kann man länger untersuchen, mit dem grossen Vorteil, viel mehr Informationen sichern zu können, auch mit naturwissenschaftlichen Methoden. Damit verbunden ist der Nachteil der Schwierigkeit des Zusammenführens der vielen Informationen zu einem Ganzen.

(Dazu auch der Beitrag A0 "Archäologie – Geschichte – Museen".)

Zur Kommunikation der Grabungsresultate an eine breitere Öffentlichkeit gehört die Ausstellung der Funde und Befunde. 1981 konnten die neuen Grabungsresultate im Historischen Musem Basel in der Barfüsserkirche im Untergeschoss präsentiert werden, mit einem grossen anschaulichen Modell des Murus Gallicus im Bau.

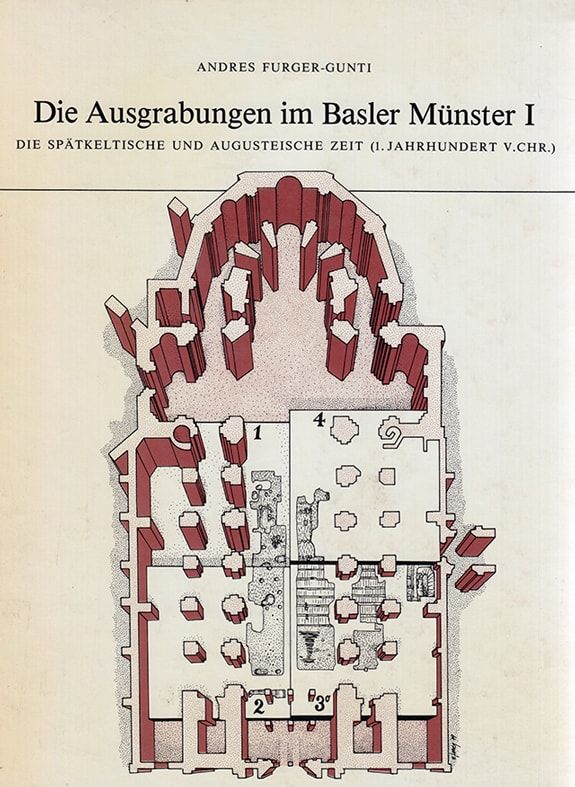

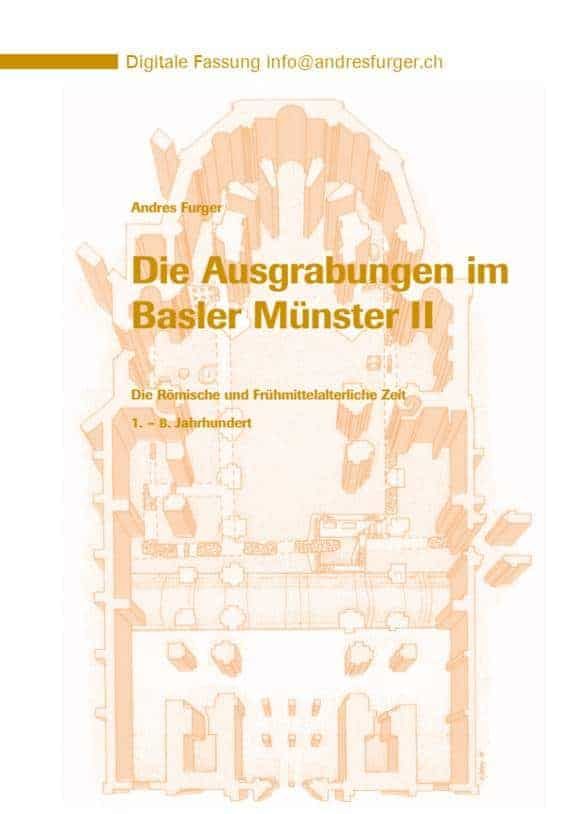

Digitale Publikationen

Auswertung und Fundanalyse der von Andres Furger im Jahre 1974 im Inneren der Basler Kathedrale freigelegten Stratigraphie zur keltisch-römischen Übergangszeit.

Die gut erhaltenen Fundhorizonte und Strukturen wurden nicht nur zu Leithorizonten für spätere Grabungen in Basel, sondern auch zur Grundlage der zeitlichen Differenzierung der Spätlatènezeit.