B1: Strategie vom Landesmuseum zum Nationalmuseum

Die Entwicklung der neuen Strategie für das Landesmuseum des 21. Jahrhunderts setzte um 1990 ein und ist heute umgesetzt: Neues Sammlungszentrum in Affoltern, liberale Rechtsform, Integration der Geschichte des 20. Jahrhunderts und der Zeitgeschichte, dauerhaft sanierte Räume in Zürich und als Krönung der Erweiterungsbau in Zürich.

Anfang 1987 übernahm Andres Furger die Direktion des Landesmuseums in Zürich mit angeschlossenen Bundesmuseen. Attraktive Sonderausstellungen und die Einrichtung weiterer Museen standen zunächst im Vordergrund.

Die Sanierung von Schloss Prangings als Nationalmuseum in der Westschweiz und dessen Inhaltskonzeption waren in ersten Anläufen gescheitert (siehe dazu B2 «Nationalmuseum Schloss Prangings – in Etappen zum Erfolg». Die Aufgleisung des Rettungsprojektes kostete viel Energie und Zeit, daneben wurden aber auch die Grundzüge einer Gesamtstrategie für die Museumsgruppe erarbeitet.

Nach Eröffnung der neuen Häuser in Prangins und Schwyz und dem 100-Jahr-Jubiläum in Zürich im Jahre 1998 war auch der politische Weg frei für die Realisierung der langfristig ausgelegten Strategie der ganzen Institution Landesmuseum beziehungsweise Nationalmuseen. Mit dem Rückhalt der Landesmuseumskommission (Präsident Hans Wehrli) wurde die Gesamtstrategie mit den Bereichen

- neue Rechtsform,

- zentrales Sammlungszentrum,

- inhaltliche Neuausrichtung und

- Sanierung und Erweiterung des Hauptsitzes in Zürich

in einem aufwändigen Prozess, zusammen mit einer Organisationsentwicklung, angegangen.

Ziel war eine Neuaufstellung der Organisation Landesmuseum für die kommenden Jahrzehnte. Gleichzeitig wurde im Sammlungsbereich erstmals der Schwerpunkt gezielt auf das Sammeln von Objekten des 20. Jahrhunderts gelegt und die Auseinandersetzung mit Themen der Zeitgeschichte im Rahmen von Wechselausstellungen favorisiert (vgl. B4 "20. Jahrhundert und Zeitgeschichte"). Systematische Auswertungen im Rahmen der empirischen Sozialforschung bestätigten das primäre Interesse der Bevölkerung an der jüngsten Vergangenheit und der Zeitgeschichte.

Die Neuausrichtung erfolgte zusammen mit der Vizedirektorin (Regula Zweifel) und zugezogenen Fachkräften im Rechts- (Urs Allemann) und im Sammlungsbereich (Christof Kübler) sowie dem Museumsteam. Vom Bundesrat wurde ein entsprechendes Aussprachepapier 2002 verabschiedet, es folgten darauf aufbauend die entsprechenden Botschaftsanträge an die Räte in Bern (Botschaft vom 29. November 2002, BBl 2003 535ff., Bundesblatt Jahrgang 2003 Seite 535ff.).

Der komplexe Prozess ist in Publikationen und Berichten ausführlich dokumentiert (vgl. B0 "Archäologie – Geschichte – Museen").

Das neue Sammlungszentrum in Affoltern am Albis

Die Initialzündung und das Vorbild zu einem zentralen Sammlungszentrum für die Schweizer Museumsgruppe stammen aus den USA. Im Jahre 1993 besichtigte Andres Furger im Rahmen eines USA-Aufenthalts das Support Center der Smithonian Institution ausserhalb Washington D.C. Nach amerikanischem Vorbild wurde anschliessend in der Schweiz unter Leitung eines Naturwissenschaftlers (Nik Oswald) die bisher den verschiedenen Fachsektionen unterstellten Restauratorinnen und Restauratoren in eine eigene Abteilung zusammengeschlossen. Deren Arbeitsräume waren neben denen am Hauptsitz weit über die Stadt Zürich verstreut und die Depots in teilweise desolatem Zustand. Hier brauchte es einen kräftigen Befreiungsschlag, auch um das Stammhaus am Platzspitz frei für mehr Ausstellungsraum und danach für die bauliche Sanierung zu machen.

Es folgte die Planung eines grossen zentralen Depots zusammen mit allen Werkstätten an einem neuen Ort ausserhalb der Stadt. Nach eingehender Evaluation konnte 1997 zunächst das alte Zeughaus in Affoltern am Albis übernommen und 1998 hergerichtet werden, schon mit Seitenblick auf das grosse neue Zeughaus in der Nachbarschaft. Parallel dazu wurde der Grundsatz der präventiven Konservierung anstelle der bisher üblichen Eingriffe (Restaurierung) eingeführt, nicht zuletzt nach der Ausbildung jüngerer Mitarbeiter im Ausland und nach dem Zuzug modern ausgebildeter Fachkräfte.

Nach mehrjährigen Umbauarbeiten und Umzug zehtausender Sammelobjekte konnten im Jahre 2006 die Arbeitsplätze im ehemaligen neuen Zeughaus bei Affoltern bezogen werden. 2007 folgten die Schlussetappe des Ausbaus und die Einweihungsfeier. (Im Vorwort des Einweihungsbandes wird die Entstehung des Sammlungszentrums als «glückliche Fügung» bezeichnet.)

Neue Rechtsform

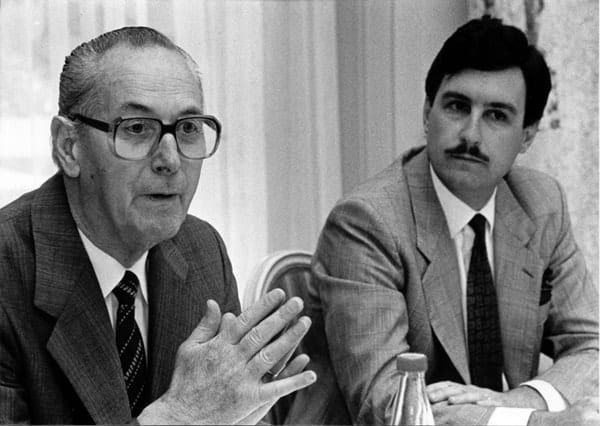

Alt-Bundesrat Hans Hürlimann und Andres Furger bei der Vorstellung der neu gegründeten Stiftung für das Schweizerische Landesmuseum im Jahre 1988

Um 1990 gab der Internationale Museumsrat (ICOM) die Initialzündung zu neuen Rechtsformen grosser Museen. Weg von den öffentlichen Verwaltungen, hin zu Modellen, die mehr Handlungsspielraum erlaubten, hiess die Devise. Damals hatte der neue Museumsboom die Leistungsbereitschaft der Museen herausgefordert und den Konkurrenzdruck unter den Museen verschärft.

Holland ging voran, Deutschland, Österreich und andere Länder folgten. Diese Gelegenheit wurde auch in Zürich beim Schopf gepackt; solchen Trends konnten sich niemand offen entziehen, zumal die Landesmuseumskommission unter Hans Wehrli sich selbst engagierte. Die neu gegründete Stiftung für das Landesmuseum und bedeutende Zuwendungen (Stiftung Hirzel) machten einen Anfang im brach liegenden Potential der Beschaffung von Drittmitteln.

Die zur neuen Rechtsform formulierte «Botschaft», wie die Parlamentsvorlage in der Schweiz genannt wird, wurde in jahrelanger Arbeit entwickelt, tausende von Seiten wurden produziert. Der Bundesrat legte den Antrag 2002 dem Parlament vor, er kreuzte sich indessen mit anderen Kulturvorlagen, wurde auf Eis gelegt, nach einigen Jahren schliesslich in umgegossener Form genehmigt.

Seit dem 1.1.2010 arbeiten die Landesmuseen unter der neuen Rechtsform und heissen seither Nationalmuseen. Damit ist die Grundlage geschaffen, langfristiger zu planen und zu handeln, mit Dritten verbindliche Partnerschaften einzugehen und Mäzene und Sponsoren vermehrt an die Institution zu binden.

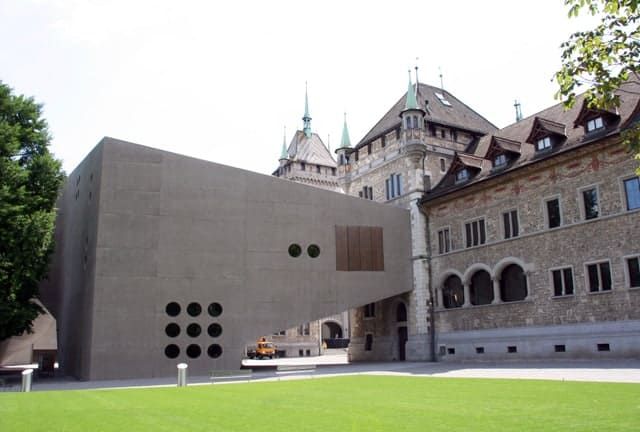

Sanierung des historischen Baus in Zürich und Erweiterungsplanung

Das markante Landesmuseum-Schloss in Zürich von 1898 war schnell und mit neuen Bautechniken hochgezogen worden. Statischen Probleme waren die Folge, Rissbildungen in tragenden Strukturen unübersehbar. Als die Stadt Zürich in der Nachkriegszeit dem Bund unter dem schlauen „Stapi“ Emil Landolt, damals auch Präsident der Landesmuseumskommission, das schadhafte Gebäude dem Bund übergab, musste die bisherige Eigentümerin nicht mehr als 6 Millionen Franken als Pauschalentschädigung zahlen und wurde damit aus der Unterhaltspflicht entlassen. Diese Summe wurde später im Wesentlichen für Pinselrenovierungen verbraucht. Um die eigentliche Sanierung drückten sich die neuen Verantwortlichen.

1994 kam es schliesslich zum Eklat, nämlich zu einer Notschliessung einiger Flügel. Jetzt handelte das Baufachorgan. Parallel dazu hatte die Museumsdirektion schon seit 1991 an Plänen für eine Erweiterung Richtung Platzspitz arbeiten lassen, die die Machbarkeit einer Erweiterung auswiesen. Aus politischen Gründen mussten aber erst die neuen Museen in Prangins und in Schwyz realisiert werden. Das war 1998 der Fall, jetzt konnte im Rahmen der Gesamtstrategie offen gehandelt werden. Ziel war die Totalsanierung des Altbaus mit mehr Ausstellungsflächen sowie ein grosszügiger Erweiterungsbau auf der Grundlage eines internationalen Architekturwettbewerbs.

Direktion und Museumsteam stellten sich der Aufgabe, ein solches Projekt neben der üblichen Führung einiger Museen über Jahre hinweg zu bewältigen. Und das bald einmal im Wissen, dass die Realisierung lange dauern würde. Planen und Bauen im Schosse einer Staatsverwaltung und in einer (fast) fertig gebauten Stadt ist kein Kinderspiel. Die wichtigsten ersten Etappen waren die Festlegung des Raumprogramms, die Ausrichtung eines Ideenwettbewerbs, die Jurierung der eingereichten Vorschläge und der Beginn der Sanierungsarbeiten.

Parallell dazu wurde für das Siegerprojekt lobbyiert. Dazu kamen wesentliche finanzielle Zusagen der Hirzel-Stiftungt. Die ursprüngliche Planung wurde etwas reduziert und das Raumprogramm angepasst, was die Akzeptanz wesentlich erhöhte. 2006 war die baurechtliche Bahn frei.

Das Beispiel Landemuseum bestätigt eine alte Erfahrung: Die Anpassung eines Traditionshauses an die Erfordernisse der Zeit nimmt nicht Jahre, sondern Jahrzehnte in Anspruch. So dauerte allein der Aufbau des Sammlungszentrums, wie die Bausanierung in Zürich auch, fast 10 Jahre, die Umwandlung in eine neue Rechtsform noch länger und der Erweiterungsbau hat vom ersten seriösen Planungsschritt bis zur Eröffnung über 20 Jahre in Anspruch genommen. So lange ist indessen nicht dieselbe Direktion im Amt. Umso wichtiger sind eine gut fundierte Strategie und Ausführungsplanung in Etappen.

Beim Direktionswechsel im Jahre 2006 war die Arbeit der nächsten Jahre ausgesteckt, es lag eine klare Ausgangssituation vor. Auf bestelltem Feld ging der Stab vom Archaeologen und Kulturhistoriker Andres Furger an den Betriebswirt Andreas Spillmann über. Ein Defizit blieb indessen infolge der grossen Anstrengungen auf den physischen Baubereich zurück: das Bauen im virtuellen Bereich. Diesem Aufgabenbereich konnte sich Furger dann an der Spitze des von Nestlé gestifteten Alimentariums in Vevey zwischen 2012 und 2014 widmen, der Konzeption und dem Aufbau eines eigentlichen digitalen Museums (dazu B8 «Neue Strategie für das Alimentarium: Konzentration in Vevey – Expansion im Netz»).